为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神和二十届三中全会精神,落实《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》关于“将美育作为实施素质教育的重要方式和有效途径”的要求,2025年7月5日至10日,中南财经政法大学工商管理学院“楚韵红潮,美润红安”研究生美育实践团赴湖北红安开展暑期社会实践。团队依托“菱”心聚力辅导员美育工作室,以“思想铸魂—党史学习—红色研修—实地调研”四维浸润式模式,深入这片交织荆楚农耕文明与红色革命记忆的热土,探索“从红安精神中发现美、学习美、传承美”的实践路径。

五天里,队员们足迹遍布黄麻起义纪念馆等四大革命场馆、铁山村等四个红色乡村,与村干部、村民深入访谈,完成调研日志25篇,录制“商科青年·数字红韵”微党课4部、实践纪实Vlog1个,通过录制微党课、撰写调研日志、深入访谈调研、提炼典型案例,将“万众一心,紧跟党走,朴诚勇毅,不胜不休”的红安精神转化为生动的青年话语,交出一份“学思用贯通、知信行统一”的实践答卷。

馆内寻踪:历史回响处的精神洗礼

本次实践中,队员们的足迹遍及四大革命场馆,实践在历史现场完成一场涤荡灵魂的精神长征。

实践团首站扎根红色记忆的源头。在黄麻起义和鄂豫皖苏区革命历史纪念馆,布满弹痕的起义铜锣静静陈列,“铜锣一响,四十八万”的民谣穿越时空,将众人带回1927年的革命现场。泛黄的报刊、锈蚀的兵器、珍贵的苏维埃文献,无声诉说着“破家革命、不死不休”的赤胆忠魂;百余位开国将领的事迹展区前,“中国第一将军县”的荣光与数百位将军的英名,让“万众一心、紧跟党走”的红安精神愈发清晰。

参观黄麻起义和鄂豫皖苏区纪念园

移步鄂豫皖苏区革命纪念园,松柏环抱的烈士纪念碑直抵苍穹,碑座上镌刻的英烈姓名如星辰闪耀,万余名登记在册烈士的信仰坐标,成为实践团成员触摸历史温度的支点。董必武纪念馆内,磨损的眼镜、工整的手稿与“重违庭训走天涯,不为功名不为家”的诗句,勾勒出革命先辈“遵从马列无不胜”的坚定轨迹。

参观董必武纪念馆

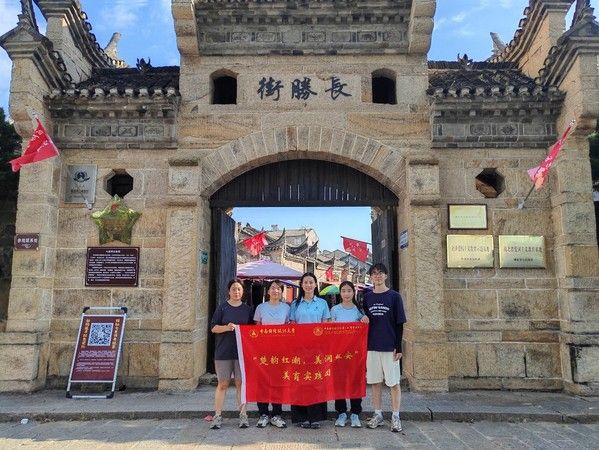

七里坪长胜街的六百米石板路,串联起工会旧址的标语、苏维埃银行的账本、红四方面军纪念馆的军旗,立体呈现鄂豫皖苏区在困境中建立政权、发展经济的奋斗历程。每一件文物都是鲜活教材,每一处旧址都在诉说初心,历史的厚重与精神的力量在此交织,为研学之旅奠定深刻思想底色。

参观七里坪长胜街

乡野探路:红色基因里的振兴密码

从纪念馆的历史沉思走向乡村的实践热土,实践团深入铁山村、程河村、八一村、观音阁村,在田埂阡陌间探寻红色基因赋能乡村振兴的生动答案。

每到一村,实践团先与村干部围坐畅谈,听他们讲述村庄如何以红色精神为舵,在产业发展中破浪前行。铁山村以徐绍华将军“朴诚勇毅”的家风为引,将茶园产业培育成村民增收的支柱;程河村以“亮剑精神”为魂,打造“山上看花、池塘养虾、夜宿农家”的全链条文旅格局;八一村活化革命旧址,让“八个红军”沉浸式体验项目与“红军茶”种植相映成趣;观音阁村则以“红色家书”为桥,串联起民宿经济与现代农业,让“三同”教育在田间地头落地生根。

访谈村干部

走访中,将军故居的旧物、革命遗址的斑驳印记、党建活动室的治理蓝图,无不印证着“红色资源是乡村振兴的金钥匙”。从“破家革命”到“万家幸福”,红安精神始终是指引发展的灯塔,乡村的蜕变正是精神传承最鲜活的注脚。

走访村民

参观村中的革命遗址等

镜头传声:青年视角下的红韵新说

将历史记忆转化为青年话语,实践团在革命现场精心录制微党课,让红色精神可听可感、可学可传。

在黄麻起义纪念馆的展柜前,队员们立足《黄安青年》报刊旁,讲述苏区青年“以笔为枪”的革命故事;鄂豫皖纪念园的纪念碑下,他们对着镜头阐释“松柏丰碑照征程”的信仰力量;七里坪长胜街的石板路上,结合工会旧址的标语与银行旧址的账本,解读苏区经济建设的探索;董必武故居的庭院中,围绕“重违庭训走天涯”的诗句,诉说老一辈革命家的初心抉择。

录制微党课

“我们不是简单复述历史,而是要让青年听懂历史的回响。”实践团成员说,从“商科青年・数字红韵”到“红迹集萃”,系列微党课以现场实景为幕、以文物故事为核,让“朴诚勇毅”的精神底色在镜头前愈发鲜明,为红色教育注入青春活力。

知行合一:实践沃土上的成长答卷

5天研学中,实践团每日撰写调研日志,记录所见所闻所感;每晚召开复盘会,梳理当日收获、校准次日方向;最终形成的典型案例与微党课素材,成为“内化于心、外化于行”的生动成果。

7月10日的总结会上,队员们回望行程感慨万千,红安之行不仅是一次历史学习,更是一场精神淬炼。从纪念馆里的精神震撼到乡村振兴的实践启示,从微党课的录制初心到团队协作的默契磨合,实践团真正理解了“不胜不休”的深意——它既是革命年代的冲锋号,更是新时代青年传承红色基因、服务社会发展的接力棒。下一步,团队将继续完善红色农旅美育调研报告,与高校联合举办 “红色基因与农耕文明” 研讨会,让红安精神在青年传承中焕发新的时代光芒。